ピケッティ教授の来日や、民主党が新たにまとめる経済対策(オカダノミクス?)として「安倍内閣は格差を拡大している」という批判を打ち出すとかで、所得格差問題が改めて注目されている。

私の専門分野ではないが、わかる範囲で基礎的なデータ、調査レポート類を紹介しながら、コメントしておこうか。

所得集中度の各国比較長期時系列データ

まず本日2月11日の日本経済新聞「経済教室」に掲載された森口千晶教授(一橋大学教授)の論考「格差を考える(上)」とデータについて。

引用:「成長と格差」の問題は経済学の重要なテーマだ。成長は貧富の差を生み出すのか。持続的な成長はやがて格差を縮小させるのか。富の蓄積は革新の推進力か。それとも富の偏在は逆に成長を阻むのか。研究上の困難は理論を検証するための長期的データがないことだった。

例えば、所得の不平等を示すジニ係数の算出に必要な大規模家計調査が始まったのは、先進国でも1960年代にすぎない。 そこに新風を吹き込んだのがトマ・ピケティ氏(パリ経済学校教授)である。

彼は理論家でありながら、税務統計と国民所得計算から所得占有率という格差の指標を推計する方法を編み出し、自らフランスの歴史統計を駆使して新たな事実を明らかにした。

この方法は瞬く間に世界の研究者に広がり、現在では新興国を含む30カ国について同様の指標が推計されデータベースとして公開されている。同氏の革新的な手法によって富裕層に初めて分析の光が当たり「成長と格差」の研究は各国の長期統計を基礎とする実証研究へと大きく展開した。

本稿では、筆者がカリフォルニア大学バークレー校のエマニュエル・サエズ教授とともに行ってきた日本の分析結果を最新の推計を含めて紹介し、わが国における格差の長期的な変遷を明らかにする。」

同教授らの分析結果のデータ(長期時系列の上位層の所得シェアデータなど)は他国のデータと一緒に以下のサイトで見ることができる。

The World Top Incomes Database

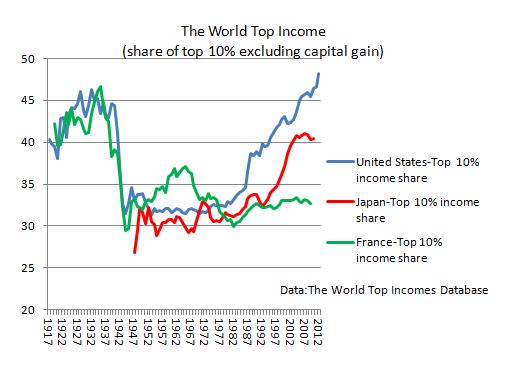

下図掲載図は、このデータベースで私が作成したグラフで、上段がトップ1%の所得シェアの日米仏の推移、下段は同じくトップ10%の推移である。

まず上段のトップ1%の推移を見ると、米国では80年代以降にトップ1%のシェアが急上昇しているが、日本とフランスでは、上昇はわずかであり、2000年代半ば以降はむしろ頭打ち(日本最新推計2010年)、あるいは下落している(仏最新推計2009年)。

こうしたデータを踏まえて、森口教授は次のように書いているわけだ。

引用:「日本の超富裕層のシェアは90年代半ばから上昇に転じ2008年に戦後最高値を記録したが、それでも2.6%であり、リーマン・ショック後は低下傾向にある。

これに対して米国では、80年代からシェアが急伸し2012年には実に8.8%に達している。同年の日本での超富裕層の平均所得は約5500万円だが、米国ではその7倍の3億8000万円だ。キャピタルゲインを含めた系列もみておくと、日本では物価高騰期やバブル期には一時的に超富裕層のシェアが5%を超えていたが、12年時点のシェアは3.3%にとどまっている。

今後のデータで「アベノミクス」の影響を注視する必要はあるが、その他のデータも総合すると、日本の上位所得シェアは歴史的にも国際的にも依然として低い水準にあり、ピケティ氏が警告する「富裕層のさらなる富裕化」が起こっているようにはみえない。」

こうしたデータはもちろんピケッティ教授もよく承知していて、来日時の吉川洋教授(東大)との対談で次のように語っている。

引用:「私はどちらかと言えば、低所得層の方に注意を払っています。高所得層には正直、あまり関心がありません。重要なのは、富のうちどのくらいのシェアが、低所得層のものになるのかです。『21世紀の資本』でも、実は高所得層についてはとりたてて詳しく論じてはいません。」

ただし森口教授はふれていないが、トップ10%の所得シェアの推移をみると、事情はちょっと違って見える。それが下段の図だ。

やはり米国でトップ10%のシェアーが80年代以降に急上昇している一方、フランスでは横ばいに近い。日本は双方の中間で90年代から2000年代前半にかけてトップ10%のシェアが上昇し、2000年代半ばから横ばいになっている。

さて、以上から日本の所得格差拡大傾向は集中化の著しい米国と長期横這いのフランスの中間程度で進んでいると言っていいかと言うと、結論を出すのはまだ早い。

日本について2つの異なるデータ

というのは所得データを見る時は、当初所得か再配分後所得後データか、また世帯所得か等価所得かの違いに注意しなくてはならないからだ。どのデータであるかによって見える姿はとても違ってくる。

実際の生活は税金支払いや各種の給付を受けた後の再配分後所得に依存していることはいうまでもないだろう。 また同じ所得でも世帯の人数によって生活度合いは違ってくる。世帯の人数の違いを調整した所得を等価所得という。

従って、最終的な所得格差は再配分後の等価所得で測るのが妥当だ。

それについては2008年の弊書「ラーメン屋vs.マクドナルド」(新潮新書)を含めて何度か説明したことだが、3年毎に実施されている政府(厚生労働省)の「所得再配分調査」が報告している。

最新の同報告書は平成23年(2011年)のもので、それによると等価当初所得と等価再配分所得のジニ係数の推移は次の通りだ。

等価当初所得 等価再配分所得

1999 0.4075 0.3326

2002 0.4194 0.3217

2005 0.4354 0.3225

2008 0.4539 0.3192

2011 0.4703 0.3162

ご覧の通り、等価当初所得でみるとジニ係数は上昇し格差拡大を示しているが、等価再配分所得で見るとジニ係数は若干ながら低下し、格差の縮小を示している。 大雑把に言うと、これは高齢化によって老齢年金や医療給付などを受ける人口比率が増えたことが主たる要因であると検証、分析されている。

つまり人口に占める高齢者比率が増えると、多くは所得がないので、同世代間の格差は不変でも当初所得の格差は拡大する。 ただし高齢者は公的年金や医療給付の受け取り手なので、所得再配分後では格差は縮小する。

一方、よく格差拡大を示すデータとして引用される「相対的貧困率」についても「国民生活基礎調査」の一部として厚生労働省が発表している。これも等価可処分所得ベースで作成されているが、相対的貧困率は緩やかに上昇基調を辿っている。 以下示す相対的貧困率とは、等価可処分所得ベースで、その中央値以下の半分に満たない所得層の全世帯に占める比率を言う。

以下Ⅱ-7 貧困率の状況参照

相対的貧困率

1991 13.5%

2012 16.1%

含意の異なる上記の2つの統計のうちどちらがより実態に近いのだろうか? まず相対的貧困率とジニ係数とでは、格差の測定方法自体が違うのだから、異なった含意が抽出されることはあり得る。また、同じくジニ係数で計測しても、所得再配分調査データと国民生活基礎調査データとでは、同じデータではないので差が出ることが指摘されている。

この分野の代表的な研究者である大竹文雄教授(大阪大学)の易しい解説が見つかったので、ちょっと古い2004年のものだが、以下に引用・紹介しておこう。

「所得格差の実態と課題」大竹文雄、2004年

引用:「日本の格差の拡大は所得上位層ではなく、下位層で発生(だから相対的貧困率に反映されている、竹中注) アメリカでは所得上位層を中心に発生(特にトップ1%への集中、竹中注) しかしジニ係数では両者の違いは識別できない」(9ページ)

冒頭の森口教授も「 その他のデータも総合すると、日本の上位所得シェアは歴史的にも国際的にも依然として低い水準にあり、ピケティ氏が警告する「富裕層のさらなる富裕化」が起こっているようにはみえない」と結論しているわけだ。

従って、日本の問題は一つまみの超富裕層への所得の集中という米国型の問題ではなく、むしろ所得下位10~15%(?)程度の貧困の問題であるならば、民主党政権時のように「子供手当」とか広く薄くばらまくのではなく、本当に補助、救済すべき層を絞り込んだ対策が必要だと思う。

さらに限られた財政的な制約を考えると、同じ貧困層でも、①高齢者層、②現役層、③子供層の3つがあるわけだが、経済合理性に徹して言わせて頂くと、②現役層に対する職業再訓練や就労支援、③子供層に対する教育支援が優先になる。 ①の方々については憲法が生存権として規定する「健康で文化的な最低限度の生活」で我慢して頂くしかなかろうと思う。

追記修正2月13日:当初書いた2つのデータから異なる含意が抽出される原因に関する部分について、私の理解が不正確で混乱していたので、追記修正しました。

追記(2月14日):「21世紀の資本論」の翻訳者、山形浩生さんにこのブログを誉められました。

(^_^;))

引用:「ちなみに、竹中正治は、自分でちゃんとデータを見て上と同じことを言っている。この人は消費税あげろ論者なのでぼくはちょっと白い目で見てはいるけれど、でもきちんとデータを見てその含意も読み取って、たいへん立派だ。他のデータもあわせて検討して、きわめて総合的に納得のいく話を述べている。ピケティをめぐって、こうしたきちんとした議論が出てくれば、日本の格差議論も本当に有意義なものとなるはず。」